Aquí en el bosque de Taramundi nos pasa una cosa: cuando una rama se rompe, el árbol no se queda mirando al vacío como en una reunión eterna de oficina. El árbol se reorganiza, saca brotes, ajusta el equilibrio y, si hace falta, pide ayuda a la niebla (que es el bosque respirando, no lo olvidemos). Pues con el cerebro humano, después de un ictus, la ciencia está diciendo algo parecido: menos “a ver si se arregla solo” y más “vamos a ponernos manos a la obra, pero con arte y con método”.

Porque sí, durante años se pensó que lo suyo era descansar y esperar a esa famosa “recuperación espontánea”, como quien espera a que un gato callejero te devuelva las llaves que te ha robado… spoiler: el gato no te devuelve nada, te devuelve una mirada. Ahora las guías más recientes vienen a decir que la rehabilitación cambia de ritmo: antes, más intensa, más personalizada y sostenida en el tiempo. Vamos, que el cerebro tiene más ganas de reinventarse de lo que pensábamos, y eso mola un huevo.

Lo que ha pasado: rehabilitar ya no es “repetir por repetir”

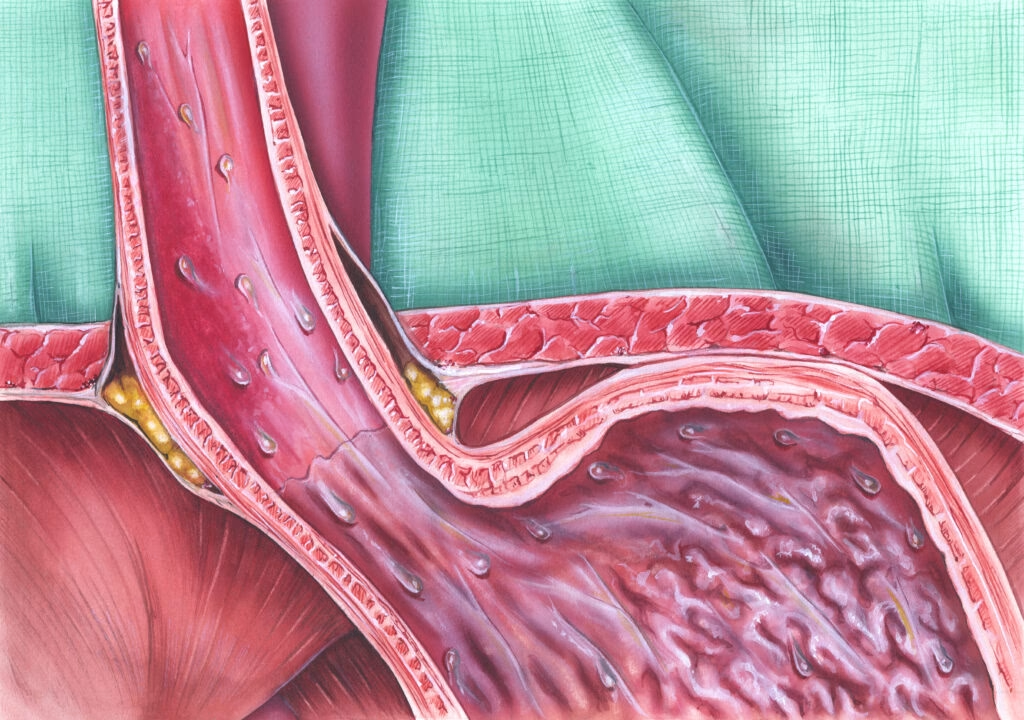

Un ictus (que es como un atasco serio en el riego del cerebro) deja a muchísima gente con secuelas: problemas para mover un brazo o una pierna, hablar, tragar, recordar cosas o hacer tareas tan básicas como vestirse o levantarse de una silla. La noticia buena —y esta la abrazamos como la Tierra con su gravedad cariñosa— es que el cerebro mantiene una capacidad brutal de reorganizarse incluso meses o años después. A eso le llaman “plasticidad cerebral”, que suena a tupper flexible, pero en realidad es el cerebro haciendo obras sin pedir licencia.

Con esa idea, la rehabilitación moderna se centra en cuatro mandamientos bastante sensatos: empezar pronto, trabajar con intensidad, adaptar el plan a cada persona y mantenerlo en el tiempo. Nada de café descafeinado de terapia. Café arábica recién molido, pero servido con cuidado para que no dé taquicardia.

La clave arranca pronto: en las primeras 24–48 horas, siempre que la persona esté médicamente estable, ya se recomienda evaluar y planificar. En ese margen se decide mucho del pronóstico funcional. No es “te vas a casa y ya veremos”; es “vamos a entender qué pasa y qué necesitas desde ya”.

En esa fase entra un equipo multidisciplinar (un grupo variadito, como una bandada de urracas cotillas pero profesionales): neurólogo, médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda y neuropsicólogo. Evalúan movilidad, fuerza, equilibrio, comunicación, memoria, estado emocional y también algo importantísimo: el riesgo de aspiración al comer o beber. Para ordenarse usan escalas con nombres de siglas que parecen contraseñas de wifi (NIHSS, Rankin, Barthel), pero la idea es sencilla: medir cómo está la persona para marcar objetivos realistas y un plan a medida.

Otro cambio de paradigma es la movilización precoz. Antes se pensaba “quietecito, que descanse”. Ahora, con supervisión y sentido común, se intenta empezar a mover pronto porque reduce complicaciones como neumonía, trombosis o úlceras por presión. Y además, cuanto antes se activa el cuerpo, más oportunidades tiene el cerebro de reentrenar circuitos. Eso sí: con cabeza, porque la fatiga tras un ictus es muy típica y hay que dosificar. Intensidad sí, pero sin convertir cada sesión en una maratón absurda de humano corriendo bajo dos gotitas de lluvia.

¿Y en qué consiste esa rehabilitación basada en evidencia? En hacer cosas que tengan sentido en la vida real. Al cerebro le va mejor practicar tareas funcionales —levantarse, caminar, alcanzar objetos, hacer transferencias (pasar, por ejemplo, de la cama a una silla con seguridad)— que hacer ejercicios aislados sin contexto. Es como nosotros con el pan: amasar por amasar aburre, pero si sabes que al final sale una hogaza, la paciencia se vuelve deliciosa.

Hay herramientas que se están usando mucho: entrenamiento de la marcha en cinta, a veces con soporte de peso para que sea más seguro; trabajo de equilibrio y fortalecimiento progresivo para reducir caídas; reeducación del tronco para recuperar el control sentado (sedestación, que suena a hechizo, pero solo es sentarse bien y controlar el cuerpo); y también entrenamiento aeróbico para mejorar resistencia, reducir fatiga y potenciar esa neuroplasticidad.

En la parte más innovadora entran la robótica y los exoesqueletos, que permiten repetir movimientos muchas veces (la repetición es el motor del aprendizaje del cerebro). También aparece la terapia en espejo, muy usada para el brazo: se aprovecha el reflejo del lado sano para activar áreas motoras del lado afectado, como si el espejo fuese una ventana a ese universo raro donde todo te mira distinto… pero aquí, por una vez, para bien.

Se suma el entrenamiento dual, que mezcla tareas motoras y cognitivas (moverse mientras piensas, vaya, como cuando intentas recordar dónde dejaste las llaves mientras esquivas una mesa). Y en algunos casos, hidroterapia: el agua ayuda porque la flotación facilita el movimiento y permite trabajar equilibrio y resistencia con menos impacto.

La rehabilitación también se ocupa de complicaciones que frenan el progreso. La espasticidad (músculos que se tensan o contraen sin querer, como si el cuerpo se pusiera nervioso por su cuenta) suele abordarse primero con fisioterapia, estiramientos y férulas. Si persiste, puede requerir toxina botulínica o fármacos como baclofén, siempre acompañados de ejercicio. Y el dolor neuropático —incluido el hombro doloroso, muy frecuente— se trata con ejercicio terapéutico, buen posicionamiento y, a veces, medicación o infiltraciones.

Y ojo, que esto no va solo de mover músculos. Para recuperar independencia, la terapia ocupacional trabaja el día a día: vestirse, asearse, manipular objetos y adaptar el hogar con productos de apoyo. La logopedia se mete con la deglución (antes de la primera comida se evalúa para evitar aspiraciones) y con el lenguaje. Y la neuropsicología ayuda con atención, memoria, funciones ejecutivas o problemas como la negligencia espacial (cuando el cerebro “se olvida” de un lado), además de ansiedad o depresión, que no son un capricho: son parte del impacto del ictus.

Cuando llega el alta, no se acaba la película: empieza otra fase crucial. La evidencia dice que la continuidad marca la diferencia. Puede ser rehabilitación en hospital de día, en centro ambulatorio o en casa. En domicilio, además, se entrena en el escenario real: pasillos estrechos, escaleras, ducha… la vida tal cual. Y la familia y cuidadores tienen un papel esencial, porque reciben formación y participan en el proceso sin convertirse en “jefes de obra”, sino en acompañantes con mapa y linterna.

A largo plazo, las guías insisten en mantener lo ganado: actividad física continuada, fuerza segura, adaptaciones laborales si hacen falta y apoyo social. Y sí, la tecnología también entra: realidad virtual para practicar en entornos motivadores, tele-rehabilitación para quienes viven lejos o tienen movilidad reducida, y estimulación cerebral no invasiva como complemento (prometedora, pero no magia por sí sola).

En resumen: la ciencia está empujando una rehabilitación más temprana, más intensa y más sostenida, ajustada a cada persona. Porque el cerebro, como el bosque tras la tormenta, no solo se recupera: se reorganiza. Y nosotros, desde aquí, solo pedimos una cosa: que todo el mundo salude con buen rollo al equipo rehabilitador, que están haciendo un trabajo finísimo… y que las reuniones eternas se sustituyan por un plan claro, como manda la neuroplasticidad y el sentido común.