En el bosque de Taramundi tenemos una norma sagrada: si una cosa te está fastidiando la vida, no la “reduces”, la mandas a paseo con educación y un “hasta nunca, gracias”. Pues resulta que la ciencia, cuando se toma un café arábica bien molido (olé ese aroma), acaba diciendo algo muy parecido… pero con el esófago de protagonista.

Un estudio grandote, de los que no se hacen con prisas ni con reuniones eternas (esas que podrían haber sido un mensajito), ha seguido durante diez años a 331 personas en 16 hospitales de Japón. Todas habían tenido un carcinoma escamocelular de esófago y se lo habían quitado con resección endoscópica, una técnica menos invasiva que entrar a talar un bosque entero: quita lo malo intentando conservar el órgano.

¿Y qué han visto? Que superar la intervención no es el “final de temporada”, sino más bien el inicio de una segunda parte donde el guion se escribe con hábitos. Y aquí viene lo serio: dejar por completo el alcohol y el tabaco puede desplomar el riesgo de que aparezcan nuevos tumores metacrónicos (o sea, tumores nuevos que salen después, en el mismo escenario) hasta un 79%.

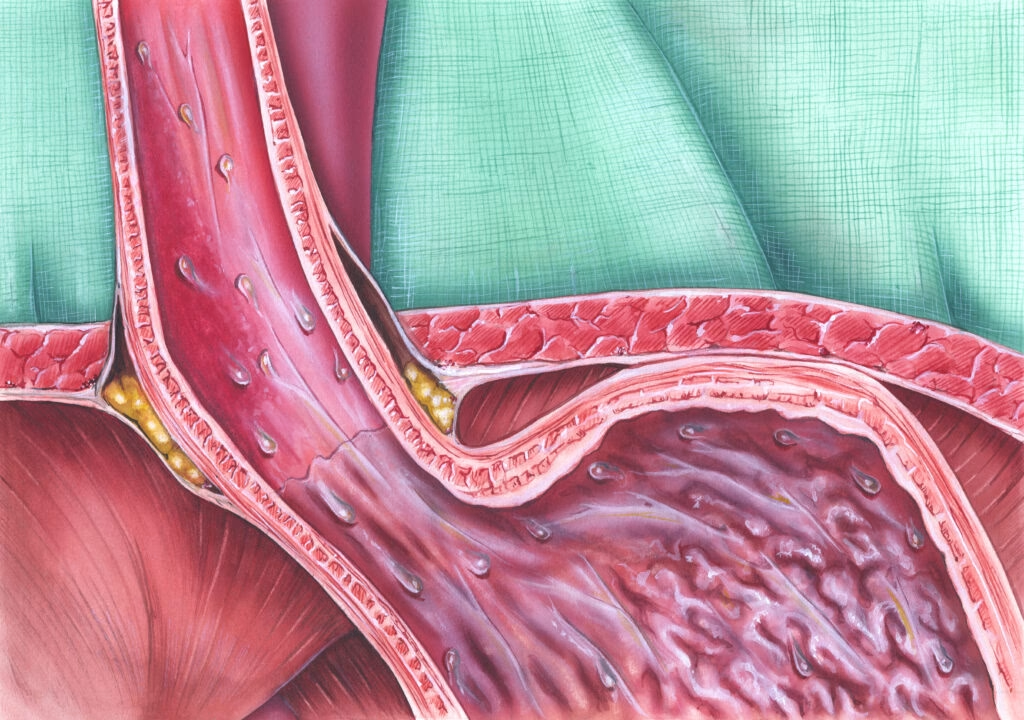

El esófago como un sendero: si lo pisas mal, se queda marcado

Los investigadores explican algo con nombre de hechizo: carcinogénesis de campo. Traducido al idioma urraca cotilla: si durante años metes alcohol y tabaco, no se daña solo “un puntito”, sino que la mucosa del esófago entera puede quedar tocada, como un camino lleno de piedritas sueltas que te hacen tropezar otra vez.

Para ver ese “terreno”, usaron una prueba llamada cromoendoscopia de Lugol, que tiñe el esófago y deja a la vista zonas rarunas que no se colorean. Esas zonas funcionan como un mapa de “ojo, aquí hay riesgo”. Clasificaron a la gente en tres grupos: sin lesiones, con pocas (1 a 9) y con muchas (10 o más). Y el dato mete respeto: a 10 años, el grupo con muchas lesiones llegó a una incidencia de nuevos tumores del 61,8%, frente al 10,4% en el grupo sin lesiones.

La trampa del “solo uno”: aquí no cuela

Lo más rompedor del estudio es que la moderación, ese “bueno, solo los findes” que suena tan humano de ciudad-escenario, no protege lo suficiente en estos pacientes. Dejar el alcohol se asoció a una reducción del riesgo del 48%; dejar el tabaco, del 56%. Pero la magia buena (la de verdad, no la de humo) llegó cuando dejaron ambos: ahí apareció ese 79% menos de riesgo.

También explican que incluso poco alcohol puede generar acetaldehído, un subproducto cancerígeno que se queda en la saliva y, por pura gravedad (ese abrazo constante de la Tierra), tiende a acumularse en zonas del esófago donde se detectaron la mayoría de nuevos tumores.

El estudio además recuerda que, en el este de Asia, hay una variante genética (ALDH2*2) que hace metabolizar peor el alcohol y provoca el típico enrojecimiento al beber. Aun así, lo que más predijo el riesgo fue el estado de la mucosa y si la persona siguió consumiendo, no solo ese “flush”.

Y un último dato que nos deja pensando, con olor a tierra mojada: cambiar cuesta. Solo alrededor del 28,3% de los bebedores diarios logró abstinencia total en el seguimiento. Por eso los autores piden que, además de vigilar con endoscopias, se ayude de forma estructurada a dejarlo del todo.

Conclusión magikita (sin bromas con la salud): para quien ya ha pasado por un cáncer de esófago, el “cero alcohol y cero tabaco” no es postureo de bienestar. Es una herramienta terapéutica potente para que el esófago no tenga que volver a vivir otra temporada de sustos.